【2015. 3. 23】第32回エアロ・アクアバイオメカニズム学会定例講演会が開催されます。

2015年03月27日

エアロ・アクアバイオメカニズム学会事務局から下記のご案内を頂戴しましたので、お知らせいたします。

エアロ・アクアバイオメカニズム学会事務局の東海大の稲田です。

第32回エアロ・アクアバイオメカニズム学会定例講演会を下記の概要で開催いたします.今回の定例講演会は東京電機大学で行うことになりました.ふるってご参加ください.

今回は,年に一度の総会も開催されますので,会員の方はご参加下さい.また,本学会での一般講演を募集いたしますので,ご応募くださいますようお願いいたします.

【1】開催日時・場所

日 時:2015年3月23日(月)12:30~18:20(予定)

会 場:東京電機大学 東京千住キャンパス 百周年記念ホール

(〒120-8551 東京都足立区千住旭町5番)

<キャンパスへの案内>

http://web.dendai.ac.jp/about/campus/senju.html

http://web.dendai.ac.jp/access/tokyosenju.html

参加費:本学会会員は3000円,非会員は4000円,学生はいずれも無料.

※懇親会:同日 講演会終了後,場所未定(決まり次第ホームページ

にて掲載いたします)(予算:3000円)(予定)

【2】内容

・総会

・招待講演

・一般講演

・懇親会

【3】一般講演の申込み

一般講演を希望される方は,氏名,連絡先(勤務先,同住所,所属,電話, 番号,FAX番号,E-mailアドレス),講演題目及び講演要旨を下記の事務局までE-mailにてお送りください.その際,

・和文および英文の題目

・100‐200字程度の講演要旨(和文,英文の両方)

をお願い致します.締め切りは 2015年1月26(月)です.

また一般講演を希望される方は,講演要旨とは別に下記の書式にて講演原稿を電子メールにてお送りください.

1.講演原稿原稿書式は以下のリンクからダウンロードしてください.

http://abmech.org/32th/SymposiumFormat.doc

http://abmech.org/32th/SymposiumFormat.pdf

A4サイズ2枚でご作成ください.(なお,招待講演はA4サイズ4枚です)

締め切りは 2015年2月23日(月)です.

2.講演原稿送付

講演原稿はMS-WORDあるいはpdf文書(プレス品質)形式で下記の

事務局までE-mailの添付書類でお送りください.

○講演申込先・原稿送 付先:

エアロ・アクアバイオメカニズム学会事務局:

稲田喜信

E-mail:<inada@tokai-u.ac.jp>

(上記全角@を半角@に 置き換えてご利用ください..)

もしくは

〒259-1292 神奈川県平塚市北 金目4-1-1

東海大学 工学部 航空宇宙学科 航空宇宙学専攻

稲田喜信

TEL: 0463-58-1211 (Ext.4453),FAX: 0463-50-2060

【4】招待講演

講演者、講演テーマとも未定ですが、決まり次第ホームページにて掲載いたします.

【5】参加申し込み

講演会への参加をご希望の方は,参加名簿作成の都合上,下記の

情報を記載の上,2015年3月11日(水) までに電子メールもしくはFAXにて

事務局まで「エアロアクアバイオ参加申込」の件名にてお送りください.

参加費(会員の方:2015年会費), および懇親会費は,当日会場にて

お支払いください.

———————————————————–

氏名:

勤務先,所属:

郵便番号,住所:

Tel:

Fax:

E-mail:

会員資格(正会員,非会員,学生会員,一般学生)

懇親会申込(する,しない)

———————————————————–

○申込および問い合わせ先

事務局:

〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4-1-1

東海大学 工学部 航空宇宙学科 航空宇宙学専攻

稲田喜信研究室内

エアロ・アクアバイオメカニズム学会事務局

E-mail: inada@tokai-u.jp

上記E-mailア ドレスの全角@を半角@に変更してご利用ください.

TEL: 0463-58-1211 (Ext.4453),FAX: 0463-50-2060

○非会員の方へ:

本学会の会員でない方が学会(講演会)へ参加される場合,そのつど参加費4,000円(会員は3,000円,学生は無料)を徴収し,学会資料をお渡しします.

なお,会員になりますと過去の学会資料集も学会HPからダウンロードできます.本学会は年会費は2,000円(正会員),学生は無料です.

<入会の手続き方法>

入会ご希望の方は事務局までお知らせください.事務局から送金先を別途ご連絡いたします(学生会員の場合は事務局までの連絡だけで結構です).

なお,ご入会希望で第32回定例講演会に参加の方は,当日の受付で年会費をお支払いになり,会員資格で参加していただいても結構です.

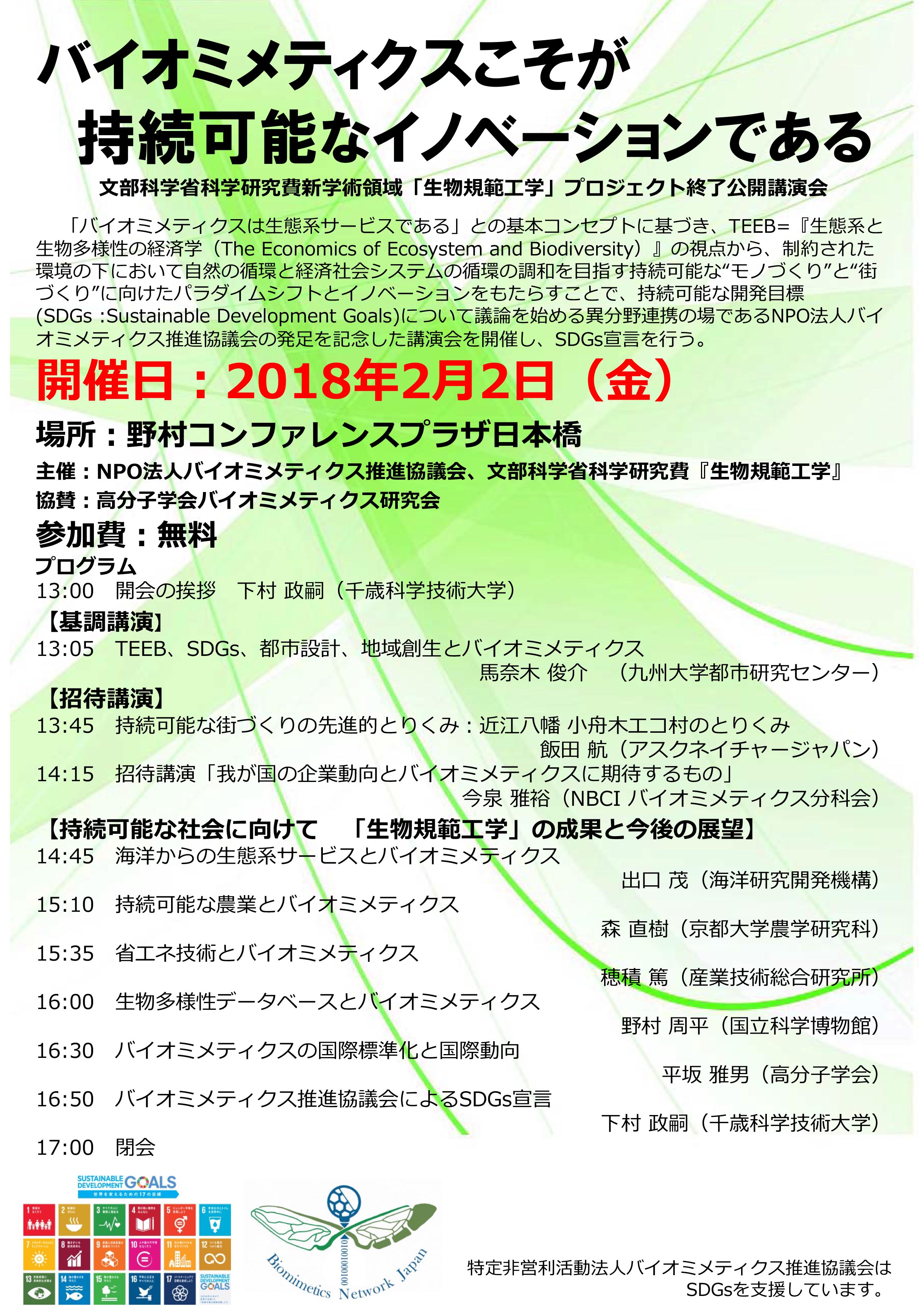

(12/27掲載)[2018.2.2@日本橋]特定非営利活動法人バイオミメティクス推進協議会発足記念講演会『バイオミメティクスこそが持続可能なイノベーションである』

2017年12月27日

[2018.2.2@日本橋]特定非営利活動法人バイオミメティクス推進協議会発足記念講演会『バイオミメティクスこそが持続可能なイノベーションである』

下記要領にて、文部科学省科学研究費新学術領域平成24年度採択課題「生物規範工学」プロジェクトの成果である特定非営利活動法人バイオミメティクス推進協議会の発足を記念した講演会を開催いたします。

『バイオミメティクスこそが持続可能なイノベーションである』 -文部科学省科学研究費新学術領域「生物規範工学」プロジェクト終了公開講演会-日時:2018年2月2日(金) 13時〜17時

場所:野村コンファレンスプラザ日本橋

主催:特定非営利活動法人バイオミメティクス推進協議会、文部科学省科学研究費『生物規範工学』

協賛:高分子学会バイオミメティクス研究会

参加費:無料

お申し込みはこちら をご利用ください。

【2017.11.6】NHK 総合ならびにEテレ『視点・論点』に下村政嗣領域代表が出演されます

2017年11月02日

11月6日(月)のNHK総合テレビならびにEテレの『視点・論点』において、下村政嗣領域代表が出演し「バイオミメティクス 持続可能な技術革新」の解説をします。http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/

2017年11月6日(月)NHK総合4:20~4:30 NHKEテレ 13:50~14:00

(10/16更新)[2017.10.27@名古屋] 6th Nagoya Biomimetics International Symposium (NaBIS)

2017年10月09日

※ (10/16更新)プログラムが一部変更となりました。

6th Nagoya Biomimetics International Symposium (NaBIS) 日 時:2017年10月27日(金)10:00~18:00 / October 27th (Fri.) , 2017, 10:00-18:00

会 場:名古屋工業大学 2111教室(21号館1階) / Nagoya institute of Technology (NITech) Room 2111, First Floor, No. 21 Building

http://www.nitech.ac.jp/eng/access/index.html

主 催:名古屋工業大学 / NITech

共 催:国立研究開発法人産業技術総合研究所 / AIST

協 賛:高分子学会 バイオミメティクス研究会、NBCIバイオミメティクス分科会 / Research Group on Biomimetics of The Society of Polymer Science, Japan,Branch Meeting on Biomimetics of Nanotechnology Business Creation Initiative (NBCI)

定 員:100名

エンジニアリングネオバイオミメティクスを指向した表面・界面,材料に関する最先端の研究を展開している国内外の第一線の研究者を招き講演会を開催する。また、産学官をはじめ、異分野領域に所属する研究者、技術者の交流の場として広く開放する。

Since 2012, Grant‐in‐Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Leader: Prof. Masatsugu Shimomura (Chitose Institute of Science and Technology)) has organized Nagoya Biomimetics International Symposium (NaBIS) to provide the world community with opportunities to meet and discuss most updated topics, in particular, surface/interface and materials, in engineering neo-biomimetics. We have pleasure in announcing that the 6th NaBIS will be held in Nagoya on 27th October 2017. We look forward to having the pleasure welcoming you to the 6th NaBIS.

Program (tentative)

10/27(Fri.)

10:00−10:05 Opening Remarks

10:05−11:05 (Chair Dr. Chihiro Urta)

11:05−12:05

12:05ー13:00 Lunch

13:00ー13:40 (Chair Dr. Tomoya Sato)

13:40ー14:00

14:00ー14:40

14:40ー14:50 Break

14:50ー15:30 (Chair: Dr. Atsushi Hozumi)

15:30ー16:00

16:00-16:30

16:30ー17:30

17:30ー17:35 Closing remarks

18:30

参加申し込み方法:

1. 氏名(日本語・英語)office@poly.es.hokudai.ac.jp までお申し込みください。

参加登録締め切り:10月13日(金)

参加費は無料です。

なお、ポスターセッション(10-15件)を予定しております。office@poly.es.hokudai.ac.jp までお送りください。

フォーマットダウンロード:http://www.meme.to/hozumi/NaBIS/

ポスター要旨締め切り:9月30日(土)

■ポスター発表者の皆様へ■

W900mm×H1800mmのクロスボードパネルの片面をご使用いただきます。

千葉市科学館「昆虫展2017 〜知る!なる?学ぶ 昆虫ワールド〜」にてタマムシの構造色を模倣したタマムシ塗工について展示・紹介されました。

2017年09月19日

千葉市科学館「昆虫展2017 〜知る!なる?学ぶ 昆虫ワールド〜」にてタマムシの構造色を模倣したタマムシ塗工について展示・紹介されました。

会場:千葉市科学館 7階企画展示室

千葉市科学館 夏の特別展「昆虫展2017 〜知る!なる?学ぶ 昆虫ワールド〜」にて、展示コーナー「タマムシ色のヒミツ」でのタマムシの構造色を模倣したタマムシ塗工についての紹介、イベント「ムシできない虫トーク」での模造タマムシに液体を吹き付けると構造色が変化するデモンストレーションに協力いたしました。

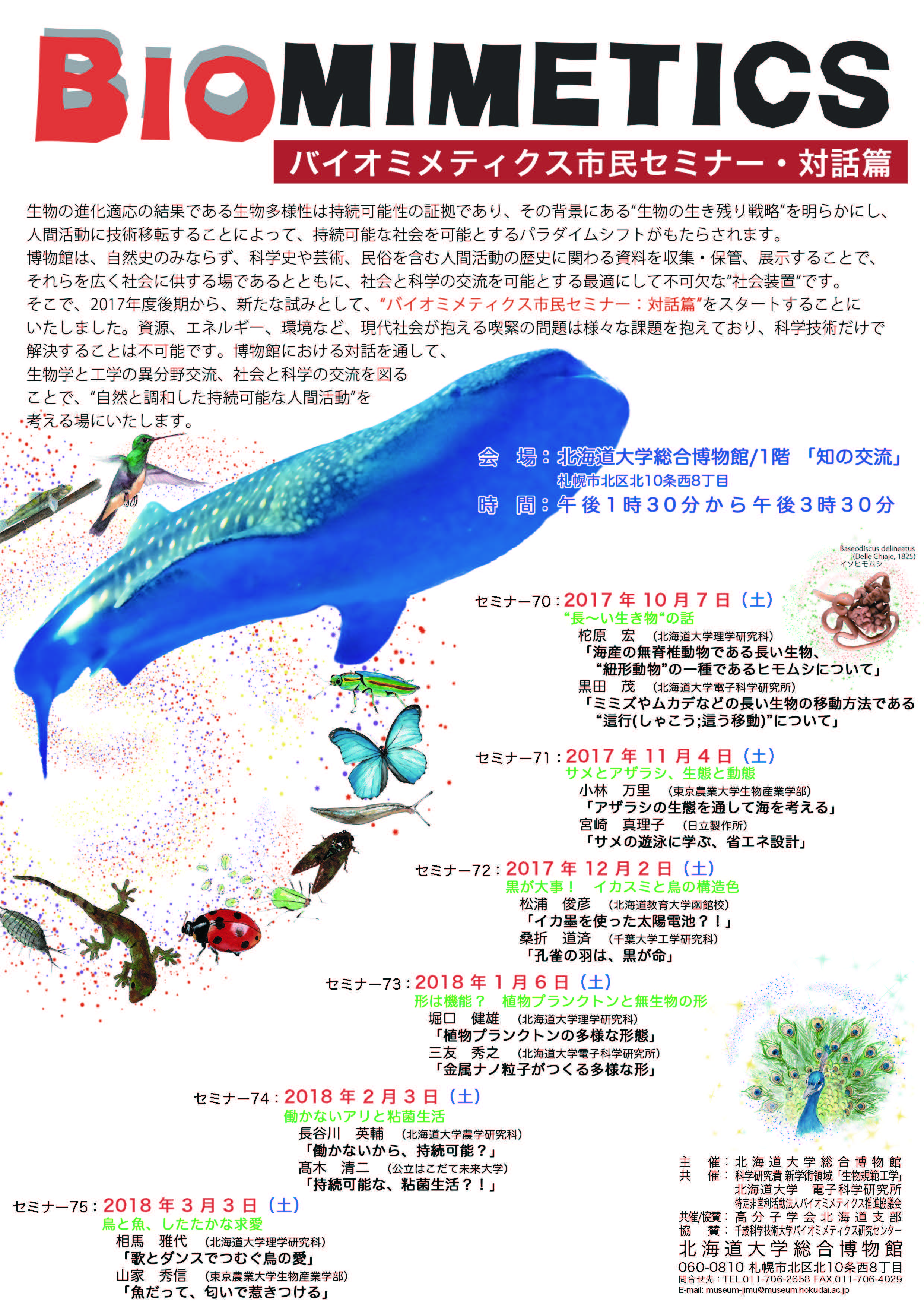

バイオミメティクス・市民セミナー 2017年度後期

2017年09月04日

バイオミメティクス市民セミナー・対話篇 2017年度後期

会場 :北海道大学総合博物館/1階 「知の交流」(札幌市北区北10条⻄8丁目)共催 :科学研究費新学術領域「生物規範工学」、特定非営利活動法人バイオミメティクス推進協議会共催/協賛 :高分子学会北海道支部協賛 :千歳科学技術大学バイオミメティクス研究センター

バイオミメティクスを生物多様性に基づく“生態系サービス”と捉えることで、自然と調和した持続可能な人間活動を支える基盤技術になり得るものと期待しています。生物の進化適応の結果である生物多様性は持続可能性の証拠であり、その背景にある“生物の生き残り戦略”を明らかにし、人間活動である工学に“技術移転”することによって、“持続可能性に向けた技術革新”を可能とするパラダイムシフトがもたらされます。そのためには、生物学と工学の異分野交流が不可欠になります。

セミナー70: 2017年10月7日(土) “長~い生き物”の話

セミナー71: 2017年11月4日(土) サメとアザラシ、生態と動態

セミナー72: 2017年12月2日(土) 黒が大事! イカスミと鳥の構造色

セミナー73: 2018年1月6日(土) 形は機能? 植物プランクトンと無生物の形

セミナー74: 2018年2月3日(土) 働かないアリと粘菌生活

セミナー75: 2018年3月3日(土) 鳥と魚、したたかな求愛

【2017.9.3】NHK 総合「未来塾」にて石田秀樹先生が出演されます

2017年09月04日

9月3日のNHK総合テレビの『未来塾』において、「ネイチャー・テクノロジーのチカラ」が放映され、石田秀樹先生が出演されます。http://www.nhk.or.jp/ashita/miraijuku/

NHK総合『未来塾』

放送: 2017年9月3日(日)10:05~10:50

(8/24再掲載:時間延長)2017年9月1日(金)16:00~9月4日(月)12:00 ホームページが停止致します

2017年08月17日

電気設備点検及びシステムメンテナンスのため、

停止期間:2017年9月1日(金) 16:00 ~ 9月4日(月) 12:00

利用者の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

【2017.7.16】NHK Eテレ サイエンスゼロにて放送されます

2017年07月10日

NHK Eテレ サイエンスゼロhttp://www4.nhk.or.jp/zero/

7月16日放送のサイエンスゼロ「生物×機械 融合研究最前線」にて、「生きた細胞を観察」できる「ナノスーツ」が紹介されます。

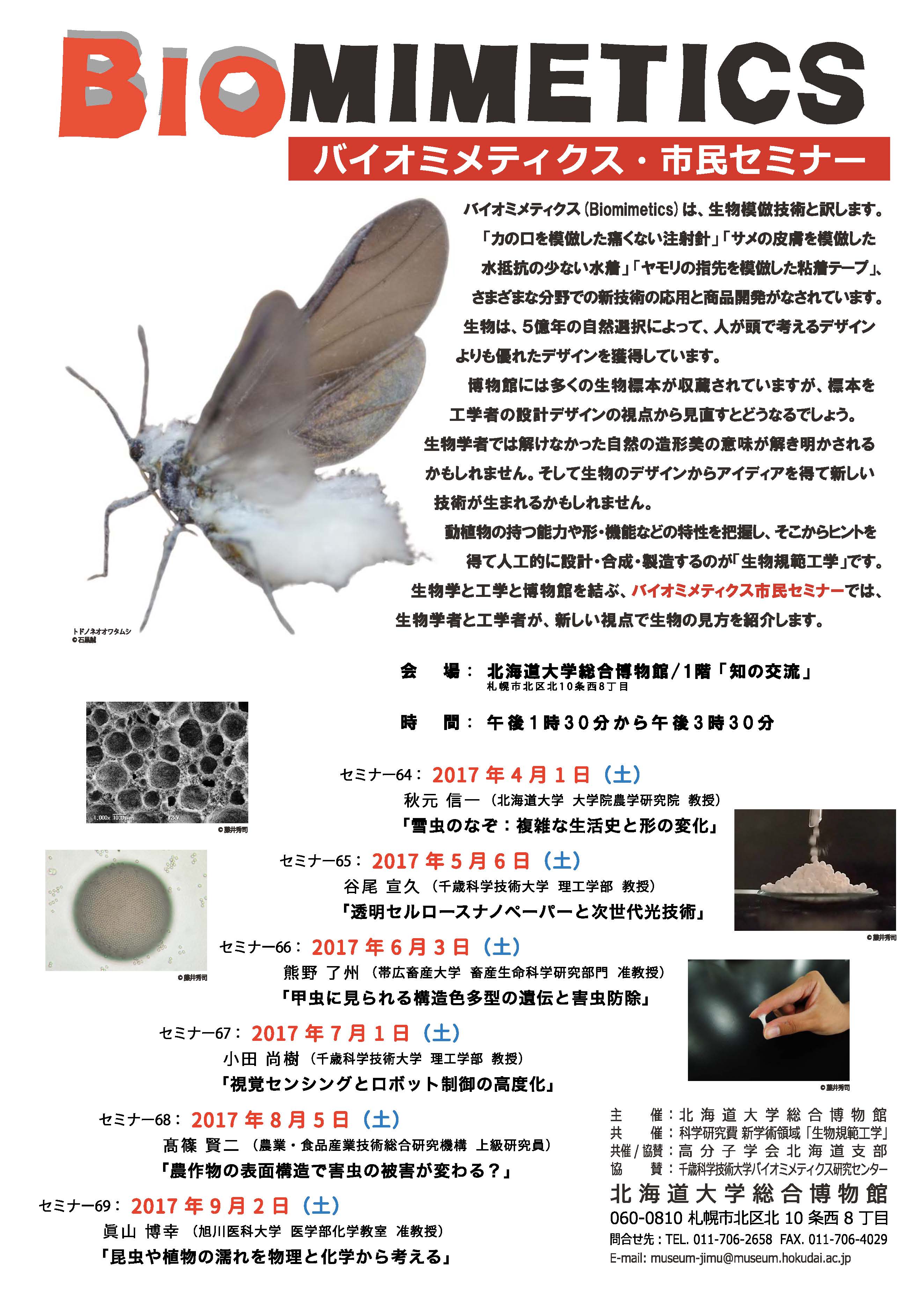

バイオミメティクス・市民セミナー 2017年度前期

2017年07月10日

バイオミメティクス・市民セミナー 2017年度前期

会場 :北海道大学総合博物館/1階 「知の交流」(札幌市北区北10条⻄8丁目)共催 :科学研究費新学術領域「生物規範工学」共催/協賛 :高分子学会北海道支部協賛 :千歳科学技術大学バイオミメティクス研究センター

バイオミメティクス(Biomimetics)は、生物模倣技術と訳します。

【2017年5月31日】NHK Eテレ「高校講座 物理基礎」にて、不動寺らが開発を続けているフォトニックラバーが紹介されました。

2017年06月13日

【2017年5月31日】NHK Eテレ「高校講座 物理基礎」にて、不動寺らが開発を続けているフォトニックラバーが紹介されました。

2017年5月31日放送 NHK Eテレ「高校講座 物理基礎 第8回 第1編 物体の運動とエネルギー 力について考える ~力とは~」の力を視覚化するコーナーにて、B01-2班で研究課題の一つの生物の構造色にヒントを得たゴムシート フォトニックラバーが、力による変形によって色の違いが生じることが紹介されました。http://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/butsurikiso/archive/resume008.html