NIMSキッズの実験工房において、不動寺浩先生(B01-2班)が「アルコールに漬けると色が変わる模倣タマムシ」で展示と体験型イベントを行いました。

日時:2014年4月20日 10:00-16:00

場所:独立行政法人物質・材料研究機構・千現地区本館ロビー

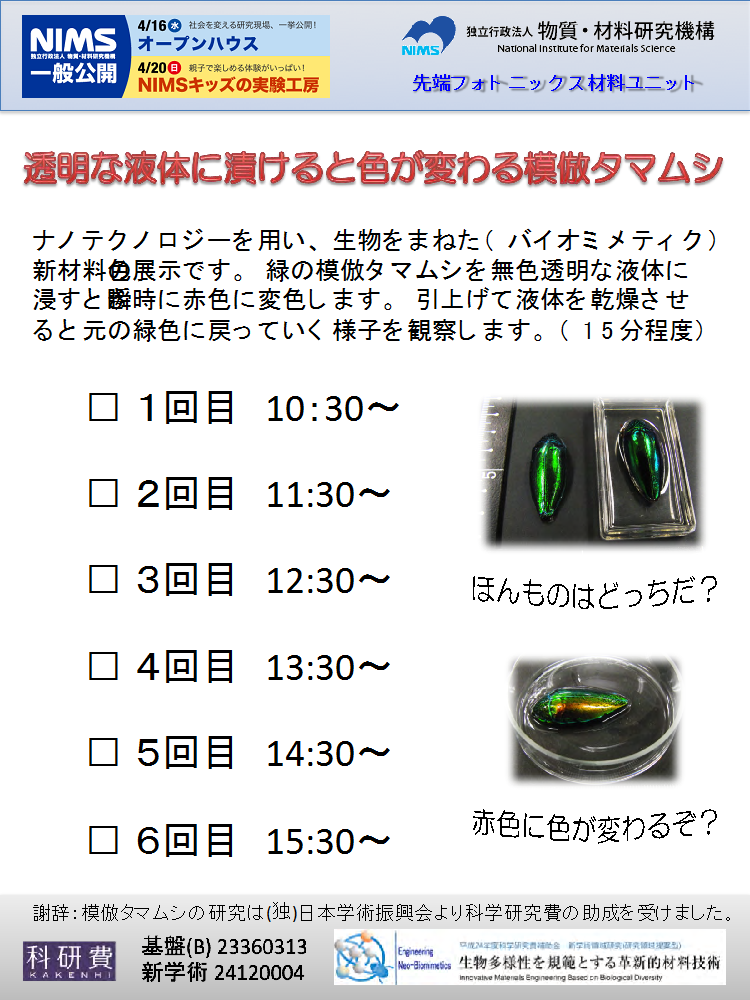

計画班B01-2班(研究代表者:針山)の不動寺浩班員は、平成26年度 NIMS一般公開としてNIMSキッズの実験工房に出展しました。親子連れの参加者にモルフォ蝶、玉虫やクジャクの羽の実物を示しながら生物の構造色を紹介すると共に、ボトムアップ型ナノテクノロジーを用い、ミドリフトタマムシを模倣した新材料の展示を行いました。また、約100名の子供達は模倣タマムシをエタノールで濡らすことで構造色が緑色から赤色、 エタノールを蒸発させると元の緑色に戻っていく実験を体験しました。

子供達が模倣タマムシの構造色変化を実験している様子

奥田隆先生(B01-4班)のネムリユスリカを使った宇宙実験が報道されました。

独立行政法人 農業生物資源研究所は、ネムリユスリカを使った宇宙での微小重力影響実験において、微小重力下で乾燥幼虫が蘇生することをプレスリリースしました。若田宇宙飛行士が「きぼう」日本実験棟でネムリユスリカ乾燥幼虫の蘇生実験を行っ結果、 微小重力下でも幼虫は吸水後に活発に動き出し2週間後には蛹と羽化した成虫が観察され、ネムリユスリカが宇宙生物学実験の生物材料として有用であることが再認識できました。これらは、奥田隆先生(B01-4班)による研究成果です。 http://www.nias.affrc.go.jp/press/2014/20140415/

(プレス発表・報道 NHK)

(プレス発表・報道 常陽新聞)

(プレス発表・報道 茨城新聞)

(プレス発表・報道 東京新聞)

(プレス発表・報道 日本経済新聞)

(プレス発表・報道 毎日新聞)

(プレス発表・報道 読売新聞)

(プレス発表・報道 朝日新聞(関東エリア版))

【2014. 3. 20-4. 6】科学技術館 平成25年度特別企画展 「4億年、昆虫との手紙展。 バイオミメティクス~いきものに学ぶイノベーション~」

日時:2014. 3. 20-4. 6

場所:東京都 科学技術館

(さらに…)

ニュースレターVol.2.No.3をダウンロードできます。

ニュースレターVol.2.No.3

Full Download(5.38MB)

1~2章(420KB)

3章(3.29MB)

4~8章(4.40MB)

2013年12月11日、長谷山美紀先生(A01-1班)がTRONSHOWにパネリストとして参加しました。

TRONSHOW2014

会場:東京ミッドタウン ホール[Midtown East B1F]

会期:2013年 12月11日(水)〜13日(金)

詳細はこちら:

http://www.tronshow.org/2014/j/04.html#9

2013年11月15日、長谷山美紀先生(A01-1班)がJACIで画像検索に関するデモンストレーションを行いました。

長谷山美紀先生(A01-1班)が、公益社団法人 新化学技術推進協会(JACI)で画像検索に関するデモンストレーションを行いました。

「バイオミメティクス画像検索エンジンの体験会」

日時:2013年11月15日 10時~12時

場所:北大東京オフィス

(参加者20名程度)

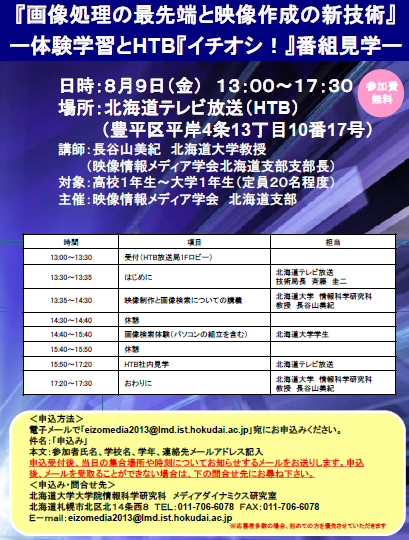

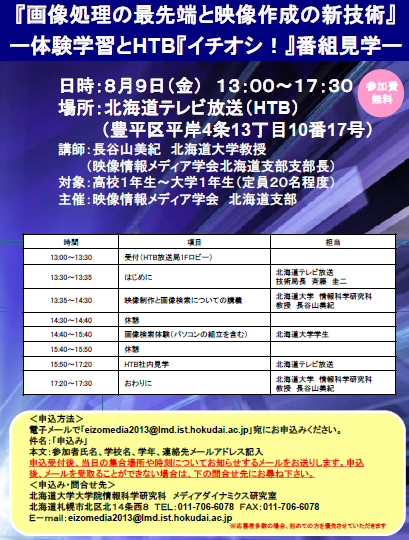

2013年8月9日、画像処理の最先端と映像作成の新技術 ~体験学習とHTB「イチオシ!」番組見学~に長谷山美紀先生(A01-1班)が参加しました。

長谷山美紀先生(A01-1班)が画像処理の最先端と映像作成の新技術 ~体験学習とHTB「イチオシ!」番組見学~(於:北海道テレビ放送)を行いました。

2014年3月5日、長谷山美紀先生(A01-1班)がテレコムサービス協会主催セミナーで講演を行いました。

演題:ビッグデータからの価値創出-「気づき」を生み出す画像検 索 -

講師: 長谷山 美紀 (北海道大学 教授)

日時:平成26年3月5日(木曜日) 13時30分から16時30分まで

場所 :NECソフトウェア北海道 1001会議室 (札幌市北区北8条西3丁目28番地 札幌エルプラザビル)

主催:テレコムサービス協会 北海道支部

対象者 :テレコムサービス協会 会員団体関係者

広島大学生物生産学部研究者養成特別コースの学生対象に博物館とバイオミメティクスについて授業を行いました

日時:2014年3月11日 13:30-16:30

場所:国立科学博物館筑波研究施設総合研究棟・自然史標本棟

文部科学省科学技術人材育成支援理数学生育成支援事業への協力のひとつとして広島大学生物生産学部研究者養成特別コースの学部生11名を対象にA01班の篠原現人研究主幹(国立科学博物館)が「魚類の研究と博物館」という講演を行い、国立科学博物館の新しい試みとして工学系研究者との共同研究について説明しました。

質問を含めて1時間半の講義の後に、自然史標本棟に保管される動物標本を当館の研究者が紹介しました。自然史標本棟内の昆虫標本室では、A01班の野村周平研究主幹が、標本の収集方法や標本箱の収納方式に加え、昆虫の翅にみられる構造色について解説しました。鳥類標本室では、西海 功研究主幹がフクロウやカワセミの仮剥製を見せながら鳥の生態を説明し、工学系への応用が有名な鳥類の羽の消音の仕組みなどについて紹介しました。哺乳類の剥製が保管されている乾燥標本室ならびに水生動物と両生・爬虫類標本が保管される液浸標本室において篠原研究主幹が標本の利用法や潜在的な価値について説明し、生物系研究者が工学系研究者と共同でバイオミメティクスを研究するメリットについても話しました。参加者には博物館での研究や自然史標本について関心を高めてもらうと同時に、標本が異分野連携を進める鍵となることなど多くを学んでもらいました。

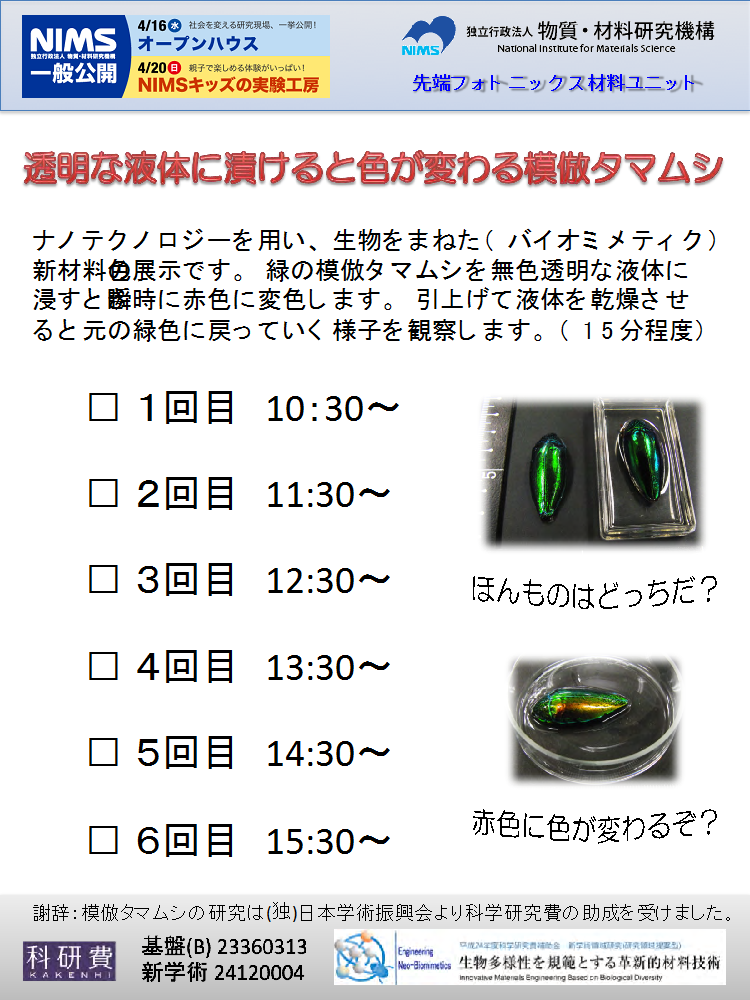

不動寺浩先生(B01-2班)が、 NIMSキッズの実験工房 において「アルコールに漬けると色が変わる模倣タマムシ」の展示を行います

計画班B01-2班(針山総括)の不動寺浩班員は平成26年度 NIMSキッズの実験工房

において「アルコールに漬けると色が変わる模倣タマムシ」の展示を行います。

ナノテクノロジーを用い、生物をまねた(バイオミメティク)新材料の展示で、

模倣タマムシの構造色がアルコールに浸すと変色する様子を子供達と観察します。

http://www.nims.go.jp/publicity/events/open-house/h26.html